山東手機報訂閱方式:

移動用戶發送短信SD到10658000

聯通用戶發送短信SD到106558000678

電信用戶發送短信SD到106597009

<abbr id="yauaw"></abbr>

大眾網

|

海報新聞

大眾網官方微信

大眾網官方微博

時政公眾號爆三樣

大眾海藍

大眾網論壇

山東手機報

山東手機報訂閱方式:

移動用戶發送短信SD到10658000

聯通用戶發送短信SD到106558000678

電信用戶發送短信SD到106597009

2024

海報新聞

手機查看

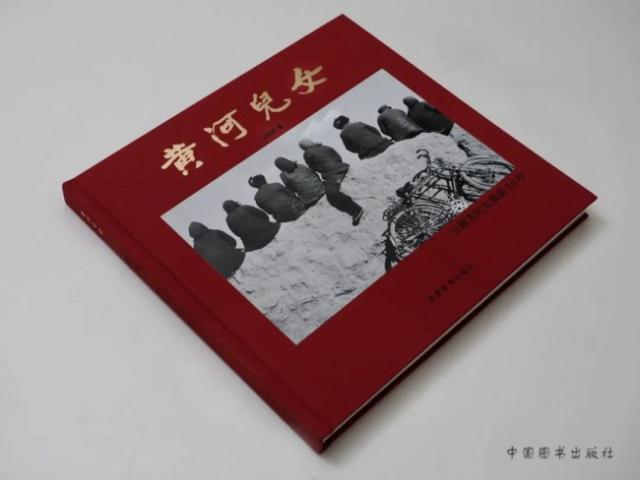

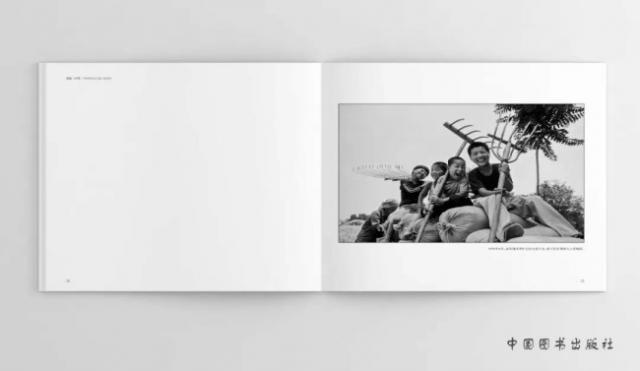

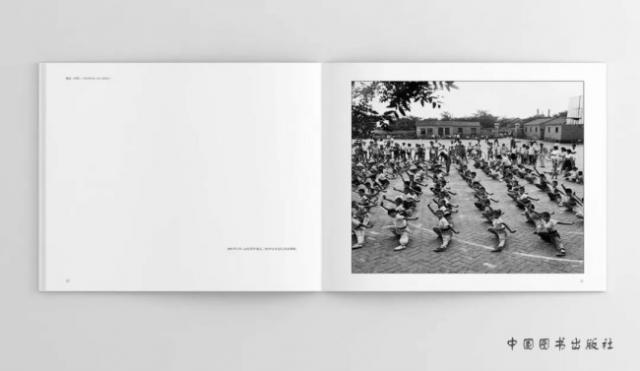

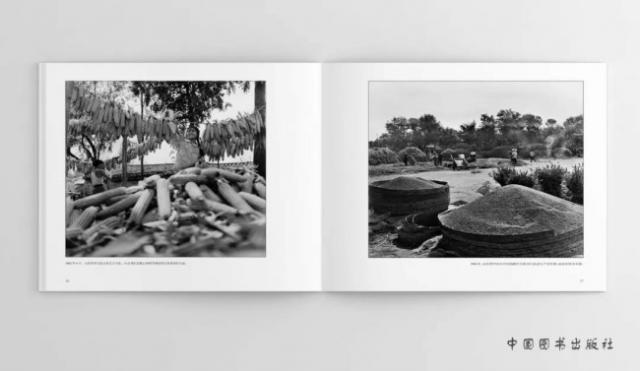

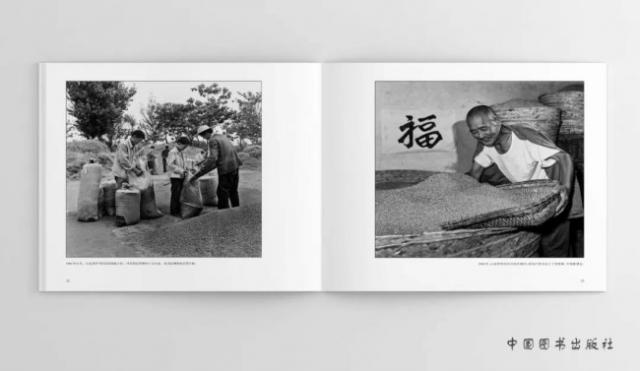

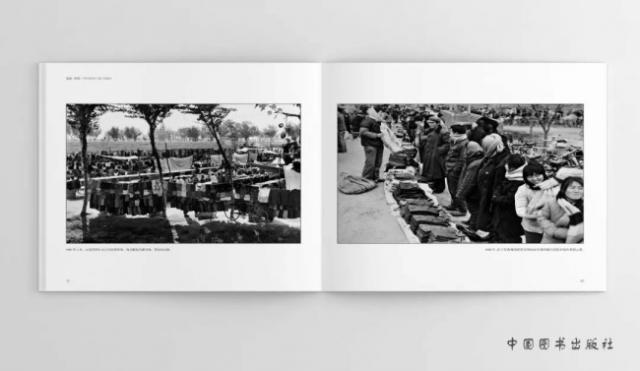

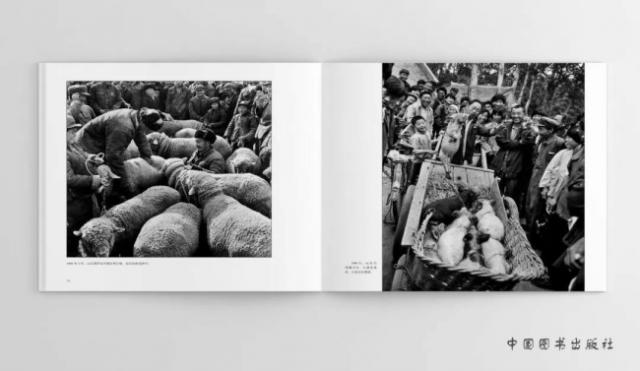

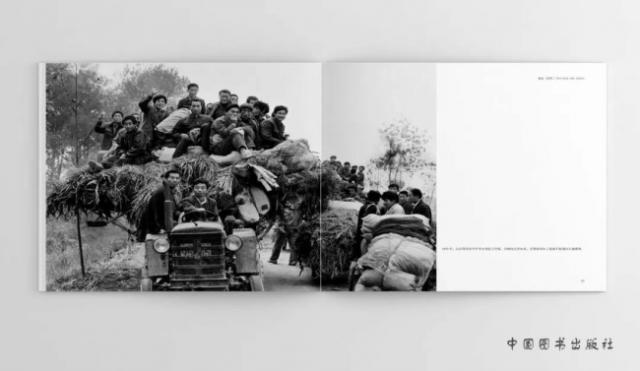

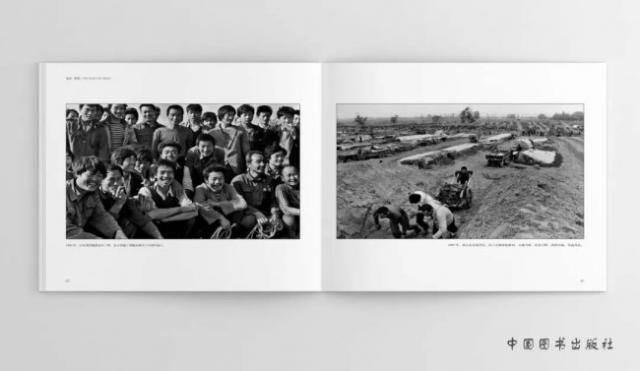

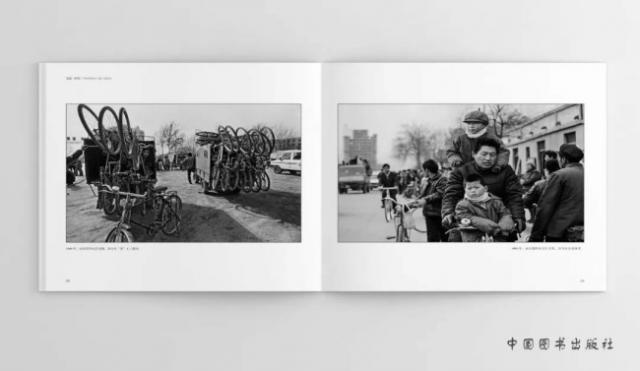

書名:《黃河兒女 王超英紀實攝影50年》

作者:王超英

價格:267.00 RMB

出版發行:中國圖書出版社

目錄

前言一(節選)

紀實人生 以真寫情

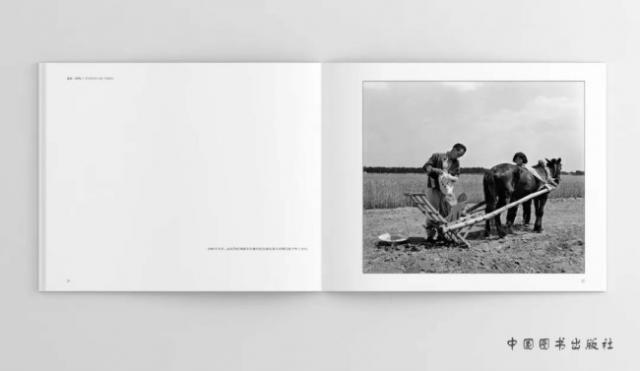

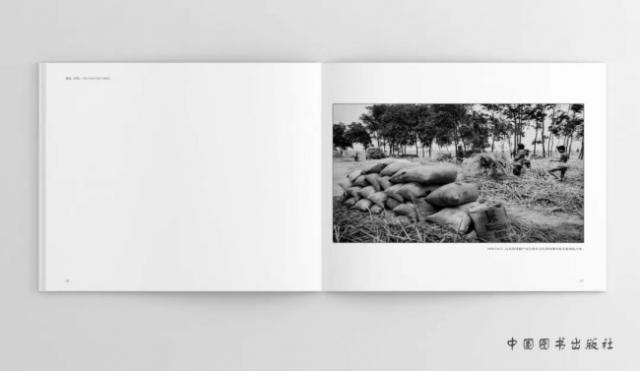

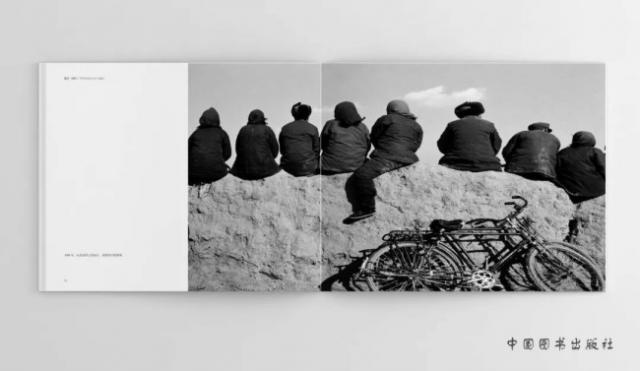

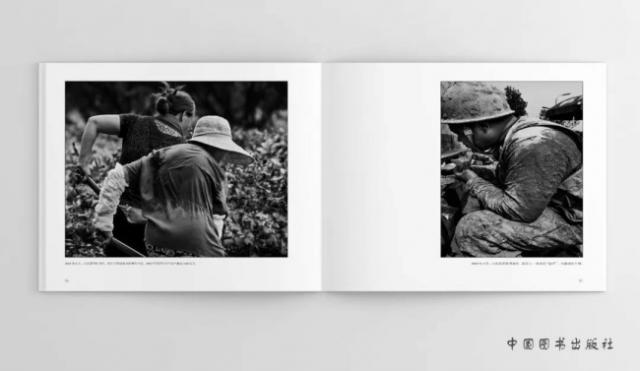

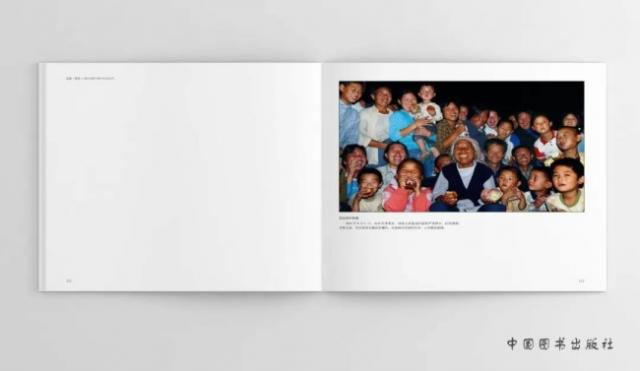

不同于其他紀實攝影的強烈客觀性,王超英的作品帶有一種濃濃情感,這種情感來自對家鄉的了解,對家鄉重大事件的關注與記錄。很多新聞攝影只是抓到了瞬間,但是對美的捕捉,對心靈的碰撞是抓不到的,王超英的攝影創新之處在于“以真寫情”。這種真實性與情感性融合產生的表現力,是在責任感與使命感驅使下,對時代現實與社會生活長久的觀察,對紀實攝影恒久的熱愛。王超英的攝影語言,記錄和選取的人物形象,呈現出時代的變化,記錄社會情感,反映了一位攝影家對時代細致入微的觀察。作為記者和攝影家,她在同一個時空中探求藝術性和新聞性的高度吻合,靠的是她的審美理想,是她對事物的觀察、理解、判斷和描寫。通過以小見大的視角,細致嚴謹的觀察,講述不同歷史時期社會發展的故事,自我情感的投入與社會情感的攝取相碰撞,啟發人們對生活與社會的關注,正是王超英攝影作品中情感運用的巧妙之處。

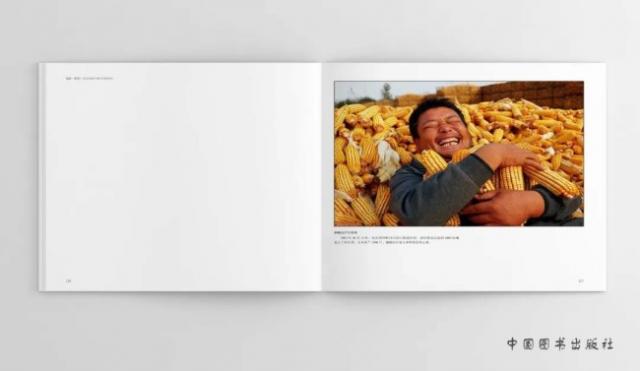

在王超英的作品中,能看到一位攝影家為人民而創作的堅守。到民間去,記錄社會變遷中的人民,捕捉為社會主義事業奮斗的身影,記錄人與人之間的溫情。50年來,王超英對人物的形象,時代的記錄和事件本身瞬間的抓取,非常鮮活,是寫實與美感融合的完美表達。從社會人物到菏澤牡丹,看似差異巨大,實則共同體現人民對美好生活的追求與向往。菏澤牡丹作為菏澤文化的象征,更寓意花開盛世的社會面貌,牡丹攝影作品是王超英對家鄉發展與祖國昌盛的美好祝愿,更是對紀實攝影本質的探求。

王超英是黃河兒女,她扎根生活,關注百姓,記錄家鄉,執著堅守,傳遞情感,與黃河相依,與牡丹相伴,是真正的人民攝影藝術家。

(文/潘魯生,中國文聯副主席、中國民間文藝家協會主席,甲辰谷雨于歷山作坊)

前言二(節選)

用形象托起黃河文化講好“黃河故事”

——評王超英《黃河兒女》主題的時代意義與價值

王超英作品呈現的治水社會文化與中華民族精神,已經擺脫出一般就事論事的的窠臼,而是從更高的文化、社會意識來表現民族精神,就是我們所說的中華民族精神。中華民族精神是以愛國主義為靈魂的、由偉大的團結精神、偉大的奮斗精神、偉大的創造精神、偉大的追夢精神而構成。王超英的攝影藝術立足于治水社會特征與中華民族精神,這是其能夠“講好黃河故事”的真諦。

說到中華民族精神,不能不說其核心愛國主義精神。愛黃河、愛家鄉、愛親人,更愛牡丹。牡丹是黃河沃土中生長的,是黃河之花,中國之花,歷盡嚴寒而雍容華貴,是中國文化象征。王超英拍攝了160多組牡丹延時作品,在世界200多個國家傳播我們的“國花”。

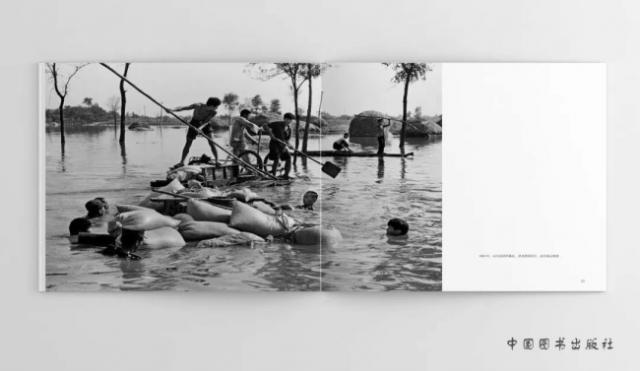

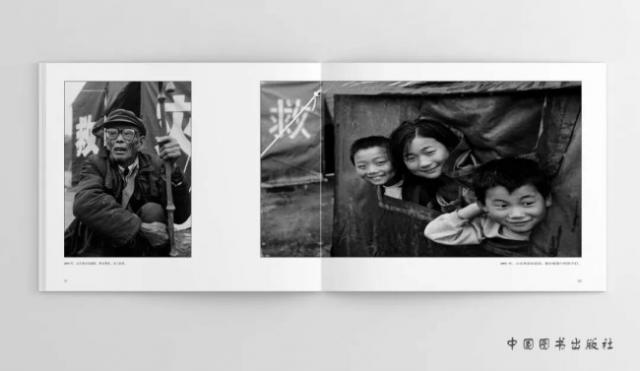

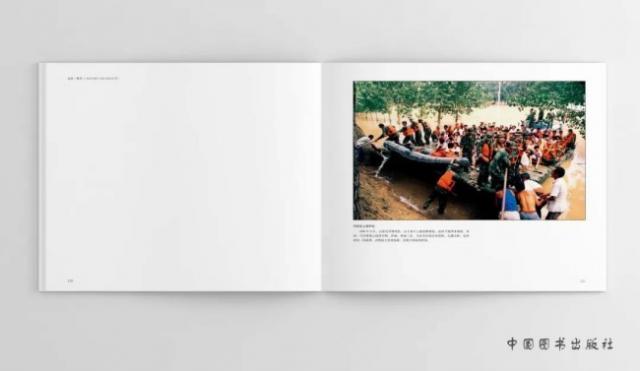

一方水土造就一方人,一方人鑄就一方文化,一方文化形成一種精神,一種精神留下了一種形象。我們感覺黃河文化是一種遇災而起,迎難而上,不屈不撓,一往無前的精神,這也是我們對《黃河兒女》作者王超英精神狀態的理解,其實這也是王超英的形象。王超英樹一心而托終身,為了拍攝菏澤,中間的艱難困苦說不清,充滿著奉獻和犧牲。她頂著滾滾濁浪,沖進洪峰抵近的現場,流淚拍下“黨派來了救命船”等震撼場面,展現典型環境下的典型瞬間。她是忠誠的黃河兒女,忠誠于攝影事業的黃河好兒女。

(文/李錦,中國國企研究院副院長兼首席專家、新華社高級記者,2024年5月于濟南)

前言三(節選)

事業的強者

王超英的作品,顯示出她作為一個共產黨員、一名人民記者的責任感。1993年、1996年兩次洪水襲擊菏澤,面對著千里白浪,她像一個戰士,沖上去了。背著照相機,風里來,雨里去,不分晝夜。她說:“這是機遇也是挑戰”,“強烈的責任感,驅使我以最快的速度第一個趕到抗洪救災現場。”是什么樣的責任感?是一種關系到千百萬人民生命的責任感。“我要盡一切可能地拍攝災情、拍攝黨和人民對災民的關心、拍攝全國人民的支援”……她把這一切都看成自己的神圣職責。然而,她是一位女記者,也自有她的難處:85歲的婆婆、8歲的女兒;愛人忙,她更忙,甚至帶著病痛她還是到災區蹚水拍攝,照顧老、小也只能是忙里偷“閑”。王超英是把整個生命都撲到事業上去了,她拍的那些看了叫人揪心的抗洪救災照片,不正是表露出她的事業心、責任感么!

這里列出的點滴,當然不足以看出王超英同志精神世界的全部。她是一個革命干部家庭的成員,她有一段知青鍛煉的經歷,1977年從攝影專業畢業后又一直從事以農村為主的新聞攝影采訪。她的思想情操和革命事業、和勞動、和勞動人民緊緊相連,造就了她堅定的革命人生觀。王超英同志向我介紹她的作品時說:“我這些照片,總是想表現一個‘情’字。”這是有道理的,在她的眼里,中國人民需要過幸福生活,中華民族需要興旺,中國需要建設社會主義。而這一切,又確實需要像她這樣的共產黨員去為之傾注全部感情,去為之奮斗!

她有一首用信念唱的歌:“勞其筋骨,餓其體膚,沉入基層,勇于拼搏。”

這胸懷是何等寬闊,這不正是一個強者的意志么!

(文/許必華,原中國新聞攝影學會執行會長,1996年中秋于北京)

前言四(節選)

難以忘卻的記憶

王超英是一位持續用鏡頭關注黃河兒女、百姓生活的攝影家。在她眼里,處處是新聞。她的靈感來自每一個偶然的機緣里,像夜空里的閃電,她總能從別人不經意間發現獨有的瞬間。別人忽視的、輕視的、漠視的、藐視的、熟視的小地方,都是王超英所珍視的。

王超英曾說:“戰爭年代,我會是一顆子彈,射向敵人;和平年代,我會做一粒沙,融進祖國高樓大廈;在家鄉中國牡丹之都菏澤牡丹面前,我會化做塵泥呵護家國,豐厚牡丹芬芳榮華。”幾十年后的今天再讀王超英的作品,我們發現:好的照片像鹽巴與面包一樣簡單,但它述說的卻是深刻的人文氣息與時代大變革、大歷史。正是這些歷史影像,使寂滅的東西在時間深處得以存留,截留了文字無法表達的人類生存的痕跡與信息。

豐子愷曾說:“你若愛,生活哪里都可愛;你若恨,生活哪里都可恨;你若感恩,處處可感恩;你若成長,事事可成長。”王超英就是一位具有大愛、感恩的攝影家,她熱愛家鄉,熱愛菏澤,更熱愛國家。

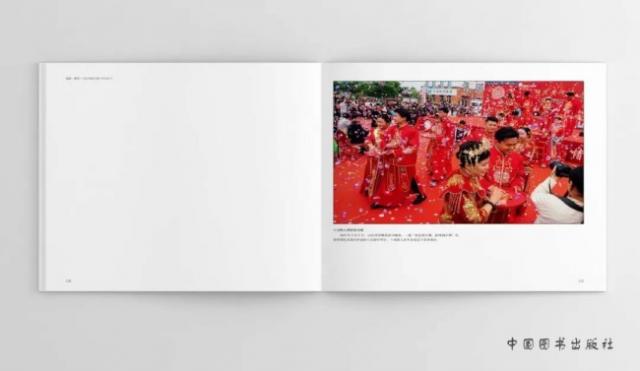

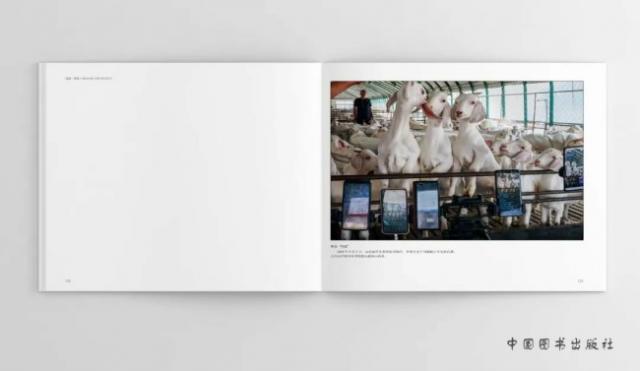

今天,已67歲的王超英仍用相機和無人機拍攝大美菏澤。《十對新人情定黃河灘》和《爭當“網紅”》就是王超英2024年5月我們在編輯這本畫冊期間拍攝的。

攝影,最終要與文化和歷史融為一起,存留、作證、發言。沒有攝影,歷史可以隨意篡改涂抹。從這個意義上講:我們有足夠理由感謝當年只有二十幾歲的王超英,感謝她的用“獨特的眼睛和心靈”存留下飽含記憶的歷史。

(文/錢捍,中國新聞攝影學會五、六屆副會長,中國攝影金像獎、金眼獎獲得者,2024年4月于濟南)

前言五(節選)

王超英的熱與愛

王超英是新聞界前輩,她干攝影記者的時候,我還在上初中,她成為高級記者的時候,我才是助理記者。可是,已過花甲之年的她依然沒有放下相機,依然在拍。她像一團火,一直在拓展著自己的邊界。看她的圖片,很自然地想起了汪曾祺的詩句:“當風的彩旗/像一片被縛住的波浪。”她一直在“動”,她的攝影作品也就有了“動感”:生動、靈動、飄動、顫動,是率性的動,自由的動,是有意識或潛意識的動,是透明的而不是渾濁的動。

為者常成,行者常至。王超英坦言,當自己的選擇和家國情懷連接在一起時,就有了能量,就有了創作激情。

我了解到,七幾年剛入職時,她啃燒餅,騎飛車,爬房頂,涉險灘,連夜還要鉆暗房沖洗;一身土、兩腳泥,她樂此不疲。

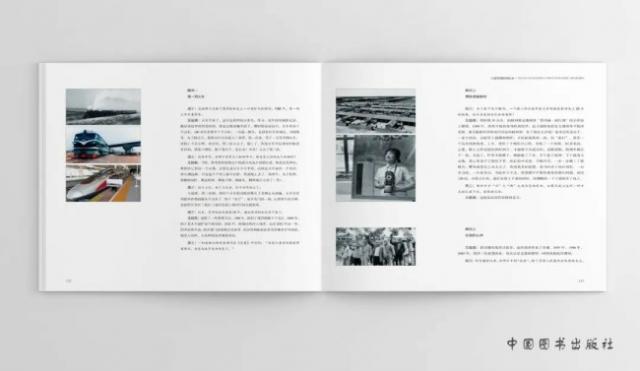

我了解到,1980年,濟菏鐵路通車,她騎車數十里,爬上鐵道南側的小平房,按下了快門,記錄了第一列火車開進菏澤的瞬間。

我知道,1993年,百年不遇的特大暴雨和強龍卷風多次襲擊菏澤,造成百萬群眾被洪水圍困,她,以最快速度趕到了災區。1996年和2003年兩次洪峰突襲菏澤,又是她,像一個戰士,背起相機,奔向千里洪水,第一個趕到抗洪現場……忘記了生死、忘記了性別,甚至忘記了自己的小家。

獲獎不獲獎,無所謂;表彰不表彰,無所謂;反響不反響,無所謂。我就是要拍,只要拿得動相機就拍。地上拍、空中拍、白天拍、晚上拍。你為什么這么做?不為什么,因為愛,所以愛!我有使命不敢怠,不能不愛,無法不愛!視自己的職業為神圣,視自己正在做的事情為神圣。一生愛攝影,忠于攝影。數十萬幅照片,每一幅都是心血所凝。

(逄春階,山東省報告文學會會長、《大眾日報》高級記者,2024年5月3日于千佛山下)

后記

寫在后面的話

我慶幸,我是黃河的女兒。

黃河之畔的菏澤是生我養我的地方。菏澤是黃河沖擊平原,黃河流經菏澤大地,發生在黃河兒女身上的故事,深深打動了我,激勵我一次次投入火熱的生活,一次次冒著生命危險沖入災區,一次次流著淚拍照,記錄黃河兒女與困難搏擊,記錄大家庭至愛深情,記錄改變命運的奇崛奮斗,記錄那些苦難的、滄桑的、快樂的時刻,記錄那些眼神、臂膀、脊梁,記錄這塊生生不息的土地勇毅前行的鏗鏘蝶變。

作為《菏澤日報》記者,執守有責,不留空白。上世紀80年代地震,90年代龍卷風、興修水利,90年代和2000年后3次抗洪救災,每有大事發生,我總是第一時間、不顧一切,趕赴第一現場。在這塊廣褒的土地上,我深情地用照片講述著黃河兩岸1000多萬父老鄉親的故事,抓取典型事件中的典型人物和典型瞬間,以情感人,以情動人。

感恩攝影,給我發現的眼睛。

感恩新聞,讓歷史更有價值。

感恩黃河,給了我認識她、感受她、記錄她的機會。

感恩在我人生事業前行道路上,每一位給予指點幫助,給予鼓舞支持,給予信念力量的人。

作為一名既要兼顧工作又要兼顧家庭的女攝影師,沒有周圍這些親人、朋友、師長、同事、伙伴的支撐,我無法堅持50年,一步步“拍”到今天。

這本畫冊,是對我50年攝影歷程的一個總結。出版過程中得到了眾多專家、學者和老師的幫助及指導。感謝中國文聯副主席、中國民間藝術家協會主席潘魯生先生,感謝中國新聞攝影學會原執行會長許必華先生,感謝新華社高級記者、國企管理智庫副理事長兼首席專家李錦先生,感謝中國新聞攝影學會原副會長、中國攝影金像獎、金眼獎獲得者錢捍先生,感謝山東省報告文學學會會長、《大眾日報》高級記者逄春階先生,他們于百忙之中為畫冊撰寫序言,提供編輯思路和建議,令我通過出版畫冊對自己的作品、對紀實攝影都有了更為深入的理解。感謝圖聯社的策劃、設計,北京雅昌的精美印刷,是他們的專業助力,確保了這本畫冊最終的品質呈現。

我愿將這些感恩與感謝,都反哺到作品中,更加深情地為時代記錄。

我為能記錄這個偉大的時代而驕傲,這也是我一生永恒的追求。

(文/王超英)

書籍展示

(來源:中圖機構)

藝術家簡介

王超英,1957年生于山東菏澤。菏澤日報社高級記者,中國攝影家協會會員,山東省女攝影家協會一、二屆副主席,榮獲“共和國50年新聞攝影獎”,山東省功勛攝影家,山東省優秀青年記者,山東省十佳攝影記者,山東省女攝影家特殊貢獻獎。先后獲全國五一文化獎,山東省五一文化獎一等獎,2023年被菏澤市委市政府授予卓越貢獻獎。

責任編輯:楊振勇